L’histoire du rhum ne peut être racontée sans évoquer l’une des pages les plus sombres de l’humanité. Derrière chaque goutte de cette eau-de-vie des Caraïbes se cache une réalité historique douloureuse : l’exploitation de millions d’êtres humains réduits en esclavage. Cette vérité, longtemps occultée ou minimisée, mérite d’être abordée avec le respect et la gravité qu’elle impose.

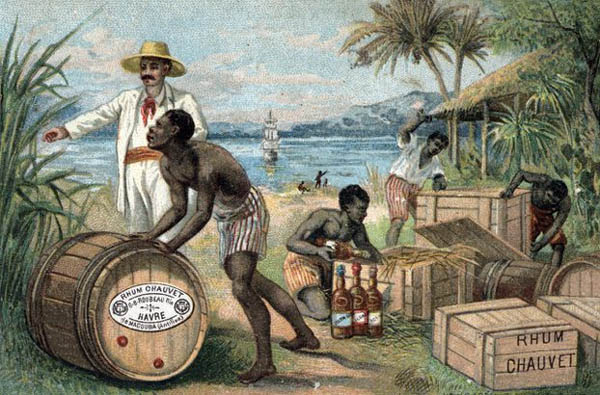

L’esclavage rhum représente bien plus qu’un simple aspect économique de l’histoire coloniale. C’est le fondement même sur lequel s’est construite l’industrie sucrière des Amériques, et par extension, celle du rhum. Comprendre cette histoire plantation rhum, c’est accepter de regarder en face les mécanismes d’exploitation qui ont permis l’enrichissement de l’Europe et l’appauvrissement de l’Afrique, tout en façonnant le destin des Caraïbes.

La traite négrière rhum forme un triangle commercial tragique qui a marqué à jamais trois continents. Cette approche historique ne vise ni à culpabiliser ni à minimiser, mais à comprendre et à honorer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie et de leur liberté le développement d’une industrie que nous connaissons aujourd’hui.

Le Système des Plantations et ses Travailleurs

L’expansion européenne dans les Caraïbes au XVIe siècle transforme radicalement le paysage économique et humain de la région. Les puissances coloniales – Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas – comprennent rapidement le potentiel économique de la canne à sucre dans ces territoires au climat tropical parfait.

Le sucre devient rapidement « l’or blanc » des colonies. Sa demande explose en Europe, où il passe du statut de produit de luxe à celui de denrée de première nécessité. Cette croissance exponentielle nécessite une main-d’œuvre considérable, que les populations indigènes décimées par les maladies et les violences coloniales ne peuvent plus fournir.

C’est dans ce contexte que s’organise le commerce triangulaire, ce système économique qui lie l’Europe, l’Afrique et les Amériques dans une relation d’exploitation dramatique. Les navires européens partent chargés de produits manufacturés vers l’Afrique, où ils sont échangés contre des êtres humains. Ces derniers sont ensuite transportés vers les Amériques dans des conditions inhumaines, avant que les navires ne repartent vers l’Europe chargés de sucre, de rhum et d’autres produits tropicaux.

L’Organisation du Travail dans les Sucreries

Les plantations sucrières des Caraïbes fonctionnent selon un système rigide et impitoyable. Chaque habitation, comme on les appelle alors, constitue une véritable unité de production autosuffisante où coexistent la culture de la canne, sa transformation en sucre et souvent la distillation du rhum.

**La hiérarchie plantocratique** s’organise de manière pyramidale. Au sommet, le maître de plantation, souvent un colon européen ou créole blanc, possède juridiquement terres, équipements et êtres humains. Il délègue généralement la gestion quotidienne à un gérant ou économe, lui-même assisté de commandeurs, souvent d’anciens esclaves affranchis ou des hommes libres de couleur.

**L’organisation du travail** suit un rythme implacable dicté par les saisons et les impératifs de la production. La culture de la canne demande un travail intensif : préparation des terres, plantation, sarclage, coupe. Mais c’est durant la récolte, de janvier à juin selon les îles, que l’exploitation atteint son paroxysme.

La transformation de la canne en sucre nécessite un travail continu. Les moulins à vent ou à eau écrasent la canne jour et nuit. Le vesou (jus de canne) doit être immédiatement traité dans les sucreries, où s’enchaînent les opérations de cuisson, purification et cristallisation. Cette chaîne de production ne peut s’arrêter sous peine de perdre toute la récolte.

**Le rhum naît de cette contrainte**. La mélasse, résidu de la fabrication du sucre, fermente naturellement. Plutôt que de la perdre, les planteurs découvrent qu’elle peut être distillée pour produire une eau-de-vie. Cette innovation, attribuée aux esclaves eux-mêmes selon certaines sources, transforme un déchet en produit de valeur.

Les Conditions de Vie et de Travail

La réalité quotidienne des hommes et femmes asservis dans les plantations sucrières défie l’imagination. Les témoignages historiques, codes noirs, récits de voyageurs et mémoires d’anciens esclaves, révèlent un système d’une brutalité systémique.

**Les conditions de travail** sont particulièrement éprouvantes. La journée commence avant l’aube et se termine souvent tard dans la nuit, surtout pendant la récolte. Le travail aux moulins est dangereusement dangereux : nombreux sont ceux qui perdent des membres happés par les cylindres broyeurs. Les sucreries, avec leurs chaudières bouillantes et leurs vapeurs toxiques, constituent de véritables enfers.

**Le logement** se résume souvent à des cases rudimentaires, construites en matériaux précaires. Ces habitations, généralement regroupées dans des « quartiers » à l’écart de la maison de maître, offrent peu de protection contre les intempéries tropicales. L’intimité familiale est quasi inexistante, les familles pouvant être séparées au gré des ventes et des mutations.

**L’alimentation** constitue un enjeu de survie permanent. La ration hebdomadaire, codifiée par les différents codes noirs coloniaux, reste théorique. En pratique, beaucoup d’esclaves doivent compléter leur maigre ordinaire en cultivant de petits jardins créoles pendant leur temps de repos, quand ils en ont.

**La mortalité** atteint des niveaux effroyables. Les études démographiques révèlent une espérance de vie de seulement 15 à 20 ans après l’arrivée dans les plantations. Les maladies tropicales, les accidents de travail, l’épuisement et la malnutrition déciment les populations asservies. Cette hécatombe explique le renouvellement constant nécessaire et alimente la traite négrière.

Malgré cette oppression systémique, les communautés esclaves développent des stratégies de résistance et de survie. La préservation des traditions africaines, l’entraide communautaire, la transmission orale des savoirs et parfois la révolte ouverte témoignent d’une humanité indéfectible face à la déshumanisation.

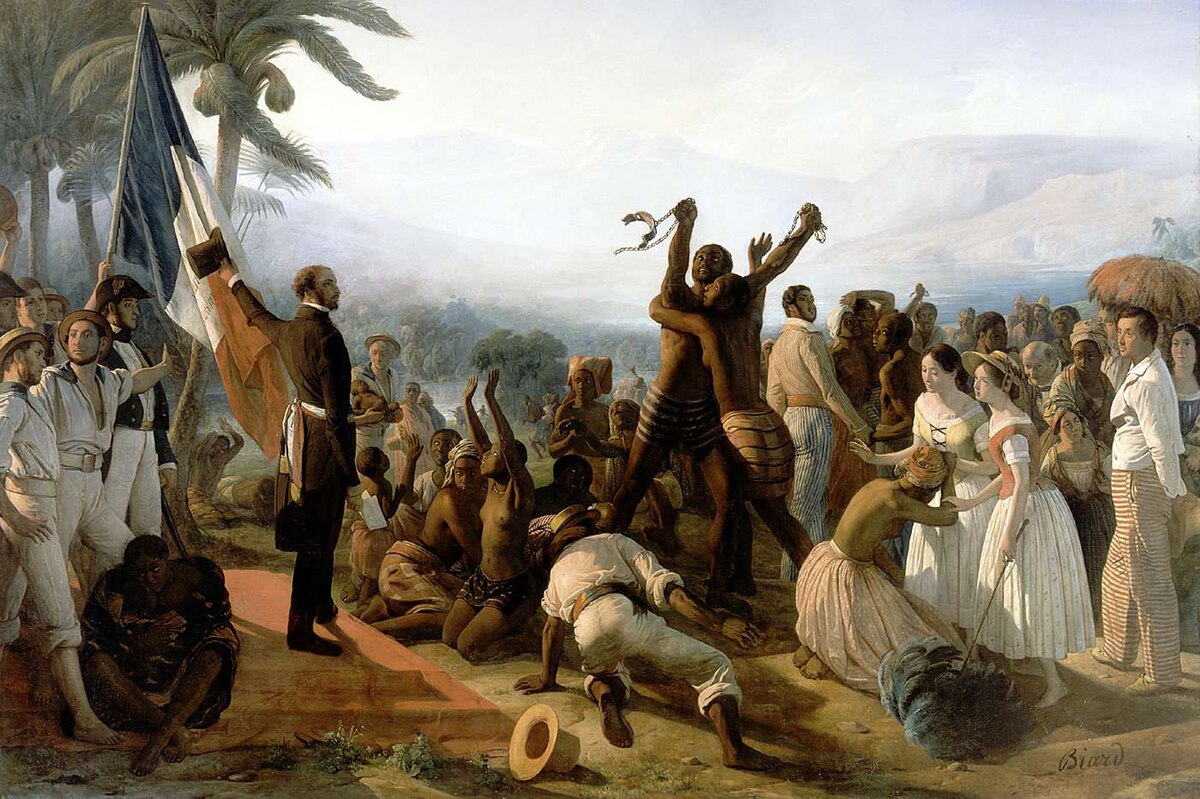

L’Abolition et ses Conséquences sur la Production

Le mouvement abolitionniste, né au XVIIIe siècle des idéaux des Lumières et porté par les communautés religieuses, remet progressivement en question le système esclavagiste. Cette évolution ne se fait pas sans résistances ni contradictions, les intérêts économiques considérables liés au sucre et au rhum constituant un frein puissant aux réformes.

**Le processus d’abolition** s’étale sur plus d’un siècle selon les colonies. Le Danemark ouvre la voie en 1803, suivi par la Grande-Bretagne en 1833, la France en 1848, les Pays-Bas en 1863, et enfin les derniers territoires espagnols en 1886. Cette chronologie révèle les résistances et les adaptations différenciées selon les puissances coloniales.

**Les résistances économiques** sont considérables. Les planteurs arguent de l’effondrement économique inévitable, de l’impossibilité de maintenir la production sans main-d’œuvre contrainte, de la ruine des investissements coloniaux. Ces arguments, relayés par les lobbies sucriers métropolitains, retardent considérablement les décisions politiques.

Paradoxalement, c’est souvent la rentabilité déclinante du système esclavagiste qui précipite son abandon. La concurrence du sucre de betterave européen, les coûts croissants de surveillance et de renouvellement de la main-d’œuvre, l’inefficacité relative du travail contraint, convergent vers une remise en question économique du système.

Les Changements dans l’Organisation du Travail

L’abolition de l’esclavage bouleverse profondément l’organisation des plantations. Les nouveaux affranchis, désormais libres de leurs mouvements, ne souhaitent généralement pas continuer à travailler dans les lieux de leur ancien asservissement. Cette « grève générale » post-abolitionniste met en péril l’ensemble du système productif.

**Les stratégies d’adaptation** varient selon les territoires. Certains planteurs tentent de maintenir leurs anciens esclaves par des contrats de travail souvent léonins, utilisant l’endettement et le contrôle du logement comme nouveaux moyens de contrainte. D’autres modernisent leurs exploitations, introduisant des machines et rationalisant la production.

**La reconversion vers le rhum** s’accélère dans certaines îles. La production de rhum nécessitant moins de main-d’œuvre que le sucre raffiné, certaines plantations abandonnent les sucreries au profit des distilleries. Cette évolution marque les débuts du rhum agricole, distillé directement à partir du vesou plutôt que de la mélasse.

**Les innovations techniques** accompagnent ces transformations. L’introduction de la machine à vapeur, l’amélioration des alambics, la mécanisation de certaines tâches permettent de compenser partiellement la raréfaction de la main-d’œuvre. Ces modernisations profitent particulièrement à l’industrie du rhum, moins complexe techniquement que le raffinage du sucre.

L’Arrivée de la Main-d’œuvre Engagée

Face à la pénurie de travailleurs, les autorités coloniales organisent le recrutement de nouvelles populations. Ce système de « l’engagisme » constitue une forme de migration contrôlée qui, si elle diffère juridiquement de l’esclavage, n’en présente pas moins de nombreuses similitudes dans ses modalités pratiques.

**Les travailleurs indiens** constituent le contingent le plus important. Entre 1838 et 1917, près de 500 000 Indiens sont recrutés pour travailler dans les plantations caribéennes. Ces « coolies », selon la terminologie coloniale de l’époque, signent des contrats d’engagement de cinq ans, théoriquement libres mais pratiquement contraignants.

**Les conditions de recrutement** révèlent souvent des pratiques trompeuses. Les recruteurs promettent des conditions de travail et de vie qui s’avèrent rarement conformes à la réalité. Le voyage vers les Caraïbes, bien que moins meurtrier que la traite négrière, reste éprouvant et coûte la vie à de nombreux migrants.

**L’impact sur l’industrie du rhum** est significatif. Les travailleurs indiens apportent leurs propres traditions de distillation, enrichissant les techniques locales. Certaines distilleries caribéennes portent encore aujourd’hui la marque de cette influence, notamment dans l’utilisation d’épices et d’aromates spécifiques.

**La diversification culturelle** des Caraïbes s’accélère avec ces nouvelles migrations. Aux populations créoles issues du métissage afro-européen s’ajoutent les communautés indiennes, mais aussi chinoises, javanaises ou encore africaines « libres » (les Kroumen). Cette mosaïque humaine enrichit la culture rhumière de nouvelles influences.

Parallèlement, d’autres populations européennes s’installent comme petits planteurs ou artisans. L’abolition ouvre paradoxalement de nouveaux espaces économiques aux populations blanches pauvres, qui peuvent désormais concurrencer le travail salarié sans craindre la comparaison avec le travail gratuit.

Mémoire et Réconciliation dans l’Industrie Moderne

L’industrie contemporaine du rhum fait progressivement face à son héritage historique. Cette prise de conscience, longtemps différée, s’accélère sous l’effet de plusieurs facteurs : la mondialisation des échanges, l’émergence de mouvements mémoriels, l’évolution des attentes des consommateurs et la concurrence accrue qui pousse les marques à se différencier par leurs valeurs.

**La question mémorielle** devient centrale dans les stratégies de communication des distilleries. Comment valoriser un patrimoine historique sans occulter ses aspects les plus sombres ? Comment célébrer un savoir-faire ancestral sans instrumentaliser la souffrance passée ? Ces questions traversent aujourd’hui l’ensemble de l’industrie.

**L’évolution du marketing** reflète cette préoccupation croissante. Les références explicites aux plantations et à l’époque coloniale, longtemps utilisées comme arguments de vente, tendent à disparaître ou à être contextualisées. Les marques privilégient désormais les références au terroir, au climat et aux techniques de production.

**La recherche historique** accompagne ce mouvement. De nombreuses distilleries financent des études sur leur passé, travaillent avec des historiens locaux, ouvrent leurs archives. Cette démarche, quand elle est menée avec rigueur, contribue à une meilleure compréhension de l’histoire locale et régionale.

Les Initiatives Mémorielles des Distilleries

Certaines distilleries caribéennes prennent des initiatives remarquables pour assumer leur passé et honorer la mémoire des victimes de l’esclavage. Ces démarches, encore minoritaires mais en développement, montrent qu’une réconciliation avec l’histoire est possible.

**Les musées de plantation** évoluent dans leur approche. Traditionnellement centrés sur l’habitat et le mode de vie des maîtres, ils intègrent désormais l’histoire des esclaves, leurs conditions de vie, leurs résistances et leurs contributions. Le musée de la distillerie Saint-James en Martinique ou celui de Mount Gay à la Barbade illustrent cette évolution.

**Les monuments commémoratifs** se multiplient. Des stèles rappellent l’existence des quartiers d’esclaves, des plaques évoquent les révoltes, des jardins mémoriels honorent les victimes. Ces initiatives, souvent portées par les communautés locales en partenariat avec les distilleries, participent d’un devoir de mémoire assumé.

**Les programmes éducatifs** se développent. Certaines distilleries proposent des visites spécifiquement dédiées à l’histoire de l’esclavage, travaillent avec les écoles locales, financent des bourses d’études. La distillerie Clément en Martinique ou Appleton en Jamaïque ont ainsi développé des programmes remarqués.

**La valorisation des descendants** constitue un enjeu majeur. Embaucher en priorité les populations locales, former aux métiers de la distillation, transmettre les savoir-faire traditionnels : ces pratiques permettent une forme de réparation symbolique tout en préservant l’authenticité de la production.

Le Commerce Équitable dans le Rhum Moderne

Le mouvement du commerce équitable, né dans les années 1960, trouve progressivement sa place dans l’industrie du rhum. Cette approche, qui vise à garantir des prix rémunérateurs aux producteurs et des conditions sociales décentes aux travailleurs, offre une voie de réconciliation avec les valeurs humanistes.

**Les certifications équitables** se développent, particulièrement pour les rhums agricoles. Des labels comme Fair Trade, Max Havelaar ou Rainforest Alliance garantissent le respect de critères sociaux et environnementaux stricts. Ces certifications concernent principalement les petites distilleries indépendantes.

**Les coopératives de planteurs** émergent comme alternative aux grandes exploitations. En se regroupant, les petits producteurs de canne peuvent négocier de meilleurs prix, mutualiser leurs investissements, accéder aux marchés d’exportation. Cette évolution redonne du pouvoir économique aux populations locales.

**La transparence des filières** devient un argument commercial. Les consommateurs, notamment européens et nord-américains, sont de plus en plus soucieux de connaître l’origine et les conditions de production de ce qu’ils consomment. Cette exigence pousse les producteurs vers plus de traçabilité et de responsabilité sociale.

**L’innovation sociale** accompagne ces évolutions. Programmes de formation, couverture médicale, logements décents, congés payés : les conditions de travail dans les distilleries les plus avancées n’ont plus rien à voir avec celles des plantations d’autrefois. Ces améliorations, bien que tardives, montrent qu’un autre modèle est possible.

**Les partenariats Nord-Sud** évoluent également. Plutôt que de simples relations commerciales d’achat-vente, certaines marques développent des partenariats à long terme avec leurs fournisseurs, investissent dans le développement local, partagent leur expertise technique. Cette approche plus équilibrée permet un développement mutuel.

CONCLUSION

L’histoire douloureuse qui lie l’esclavage rhum ne peut être effacée, mais elle peut être assumée et dépassée. La traite négrière rhum a façonné le monde que nous connaissons, et cette vérité historique doit éclairer nos choix contemporains. L’histoire plantation rhum nous enseigne que derrière chaque produit se cachent des hommes et des femmes, et que leur dignité ne doit jamais être sacrifiée au profit économique.

Aujourd’hui, quand nous dégustons un rhum des Caraïbes, nous pouvons choisir de perpétuer l’ignorance ou d’honorer la mémoire de ceux qui ont payé de leur liberté et de leur vie cette industrie. Ce choix, individuel et collectif, détermine si nous saurons tirer les leçons de l’histoire pour construire un avenir plus juste.

La réconciliation avec ce passé passe par la reconnaissance, la mémoire et l’action. Reconnaître la réalité historique sans la minimiser ni l’instrumentaliser. Préserver la mémoire des victimes et valoriser leurs contributions. Agir pour que les conditions actuelles de production respectent la dignité humaine et contribuent au développement équitable des t