Dans cet article vous trouverez :

– Les origines du rhum dans les Antilles françaises au 17ème siècle

– L’âge d’or des habitations sucrières et premières distilleries

– L’évolution technique et l’essor du rhum agricole

– Les grands noms et dynasties des distilleries antillaises

– Le patrimoine contemporain et défis modernes

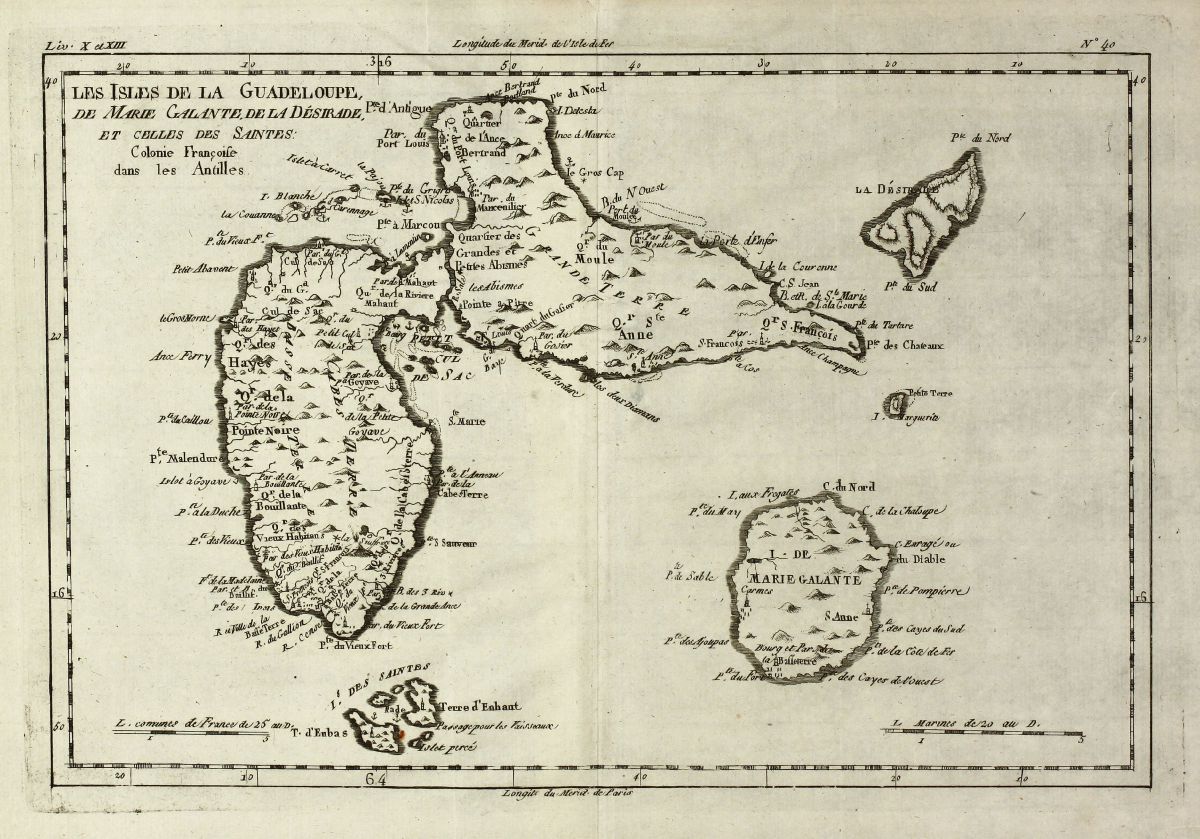

L’histoire des distilleries antillaises se confond avec celle des îles elles-mêmes. Depuis plus de trois siècles, la Martinique, la Guadeloupe et leurs voisines caribéennes façonnent l’identité du rhum agricole français. Cette épopée extraordinaire, marquée par l’innovation, la persévérance et la passion, a donné naissance à un patrimoine unique au monde. De l’eau-de-vie de canne primitive aux rhums d’exception d’aujourd’hui, plongeons dans cette aventure humaine et technologique qui continue d’enchanter les amateurs du monde entier.

Les origines du rhum dans les Antilles françaises au 17ème siècle

L’arrivée de la canne à sucre aux Antilles

L’histoire commence en 1635 avec l’implantation française en Martinique et en Guadeloupe. La canne à sucre, introduite depuis le Brésil, trouve dans le climat tropical des Antilles des conditions idéales de croissance. Les premiers colons découvrent rapidement le potentiel de cette plante miraculeuse qui deviendra l’or blanc des îles.

Les premières distillations artisanales

Les origines du rhum antillais remontent aux années 1640-1650. Les premiers distillateurs, souvent des engagés ou petits planteurs, utilisent des alambics rudimentaires pour transformer les mélasses en eau-de-vie. Cette « guildive » primitive, comme on l’appelle alors, sert d’abord de remède et de désinfectant avant de devenir une boisson populaire.

La naissance du terme « rhum »

Le mot « rhum » apparaît vers 1650, probablement dérivé du terme anglais « rumbullion » ou du français « arôme ». Cette appellation se généralise progressivement dans toutes les colonies françaises, marquant l’identité naissante de ce spiritueux des tropiques.

L’âge d’or des habitations sucrières et premières distilleries

Le système des habitations au 18ème siècle

Le 18ème siècle marque l’apogée du système des habitations. Ces domaines autosuffisants combinent plantation de canne, sucrerie et distillerie. La richesse générée par le « triangle d’or » (sucre, rhum, mélasse) finance la construction de magnifiques demeures coloniales et d’installations industrielles sophistiquées.

Les pionniers de la distillation

Plusieurs familles marquent cette époque fondatrice :

- Les Hayot en Martinique : Cette dynastie commence son ascension au 18ème siècle en développant des techniques innovantes de fermentation et de distillation.

- Les Reimonenq en Guadeloupe : Leur habitation devient rapidement une référence pour la qualité de ses rhums et l’efficacité de ses méthodes de production.

- Les Bielle à Marie-Galante : Cette famille développe des rhums aux caractéristiques uniques, exploitant le terroir particulier de cette île.

L’organisation du travail et les techniques

L’organisation des distilleries s’affine progressivement. La division du travail se spécialise : coupeurs de canne, mouliniers, distillateurs, tonneliers. Les techniques s’améliorent avec l’introduction des moulins à vent et à eau, puis des premières machines à vapeur vers 1820.

L’évolution technique et l’essor du rhum agricole

La révolution industrielle du 19ème siècle

Le 19ème siècle transforme radicalement l’industrie rhumière antillaise. L’abolition de l’esclavage en 1848 force les planteurs à mécaniser et rationaliser leurs productions. Cette période voit naître les grandes distilleries modernes.

L’innovation des colonnes créoles

Vers 1850 apparaissent les premières colonnes de distillation créoles. Ces appareils, adaptés du système de Coffey, permettent une distillation continue et plus efficace. La colonne créole devient rapidement la signature technique du rhum agricole antillais, préservant les arômes tout en augmentant les rendements.

La différenciation rhum agricole/rhum industriel

Cette période établit la distinction fondamentale entre rhum agricole (distillé à partir de vesou frais) et rhum industriel (issu de mélasse). Les Antilles françaises choisissent majoritairement la voie agricole, privilégiant la qualité et l’authenticité des arômes.

Les grands noms et dynasties des distilleries antillaises

Les dynasties martiniquaises

- Famille Clément : Homère Clément révolutionne le secteur en 1887 en transformant son habitation sucrière en distillerie moderne. Son approche scientifique et ses innovations marquent durablement l’industrie.

- Maison Depaz : Fondée en 1651 au pied de la Montagne Pelée, cette distillerie survit à l’éruption de 1902 grâce à la détermination de Victor Depaz, unique survivant de sa famille.

- Distillerie Neisson : Les frères Neisson créent en 1931 une distillerie familiale qui devient rapidement réputée pour ses rhums agricoles d’exception.

Les institutions guadeloupéennes

- Distillerie Damoiseau : Fondée en 1942 par Roger Damoiseau, elle devient la plus importante distillerie de Guadeloupe, symbolisant l’excellence du rhum agricole guadeloupéen.

- Rhum Bologne : Cette distillerie marie tradition et innovation, développant des cuvées premium qui font rayonner la Guadeloupe sur la scène internationale.

Les perles des îles satellites

- Distillerie Bielle (Marie-Galante) : Maintient vivante la tradition séculaire de cette île sucrière, produisant des rhums aux caractéristiques uniques.

- Distillerie Longueteau : Perpétue l’art de la distillation familiale avec des méthodes artisanales préservées depuis quatre générations.

Le patrimoine contemporain et défis modernes

La reconnaissance officielle et les AOC

Les années 1990 marquent un tournant avec l’obtention des Appellations d’Origine Contrôlée. L’AOC Martinique (1996) puis AOC Guadeloupe (2013) consacrent la spécificité et la qualité des rhums agricoles antillais. Ces reconnaissances protègent le savoir-faire traditionnel tout en ouvrant de nouveaux marchés.

Les défis du 21ème siècle

Les distilleries antillaises font face à plusieurs enjeux majeurs :

- Durabilité environnementale : Développement de pratiques agricoles respectueuses, gestion des déchets, réduction de l’empreinte carbone.

- Mondialisation : Concurrence accrue des rhums latino-américains et adaptation aux goûts internationaux sans perdre l’authenticité.

- Transmission du savoir-faire : Formation de nouvelles générations de maîtres distillateurs et préservation des techniques traditionnelles.

L’innovation dans la tradition

Les distilleries modernes conjuguent respect de la tradition et innovation technologique. Fermentation contrôlée, analyse chromatographique, traçabilité informatisée : ces outils modernes servent une quête intemporelle de qualité et d’authenticité.

Le tourisme rhumier et la valorisation culturelle

Aujourd’hui, les distilleries antillaises s’ouvrent au tourisme, transformant leurs installations en centres culturels. Ces visites permettent de découvrir un patrimoine vivant, de l’histoire coloniale aux techniques contemporaines, créant un pont entre passé et avenir.

Les nouveaux marchés et exportation

L’export représente désormais plus de 60% de la production. Les rhums antillais conquièrent l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, portés par une image premium et une réputation d’excellence artisanale.

Conclusion

Trois siècles après les premières distillations, l’histoire des distilleries antillaises continue de s’écrire.

Cette épopée remarquable, marquée par l’ingéniosité, la résilience et la passion, a créé un patrimoine unique au monde.

De l’humble guildive du 17ème siècle aux rhums d’exception contemporains, les Antilles françaises ont su préserver leur identité tout en s’adaptant aux défis modernes.

Aujourd’hui, chaque bouteille de rhum agricole porte en elle cette histoire millénaire, témoignage vivant d’un savoir-faire exceptionnel transmis de génération en génération.

L’avenir des distilleries antillaises s’annonce prometteur, porté par une nouvelle génération de passionnés déterminés à perpétuer cette tradition d’excellence.