Dans cet article vous trouverez :

– Les terroirs et climats distincts des deux îles

– Les histoires contrastées des distilleries emblématiques

– Les techniques et traditions de production spécifiques

– Les gammes de rhums et spécialités régionales

– Les approches marketing et rayonnement international

Séparées par seulement 180 kilomètres de mer des Caraïbes, la Guadeloupe et la Martinique cultivent depuis trois siècles des traditions rhumières distinctes et complémentaires. Ces deux joyaux des Antilles françaises, bien qu’unis par une passion commune pour le rhum agricole, ont développé des identités propres, des savoir-faire spécifiques et des personnalités organoleptiques uniques. Cette rivalité bienveillante entre sœurs caribéennes a donné naissance à un patrimoine rhumier d’une richesse exceptionnelle, où chaque île revendique fièrement ses spécialités et ses traditions.

Les terroirs et climats distincts des deux îles

La Martinique : l’île aux volcans endormis

La Martinique bénéficie d’un terroir volcanique d’exception. Les sols riches en minéraux, issus des éruptions ancestrales de la Montagne Pelée, confèrent aux cannes à sucre des caractéristiques particulières. Le climat tropical de l’île, modulé par les alizés et la topographie montagneuse, crée des microclimats favorables à la diversité aromatique des rhums.

Les distilleries martiniquaises exploitent cette diversité géologique : sols calcaires du sud (Trois-Rivières), terres volcaniques du nord (Depaz), ou zones intermédiaires (Clément au François). Cette variété de terroirs permet une palette gustative remarquable, des rhums légers et floraux aux expressions plus puissantes et minérales.

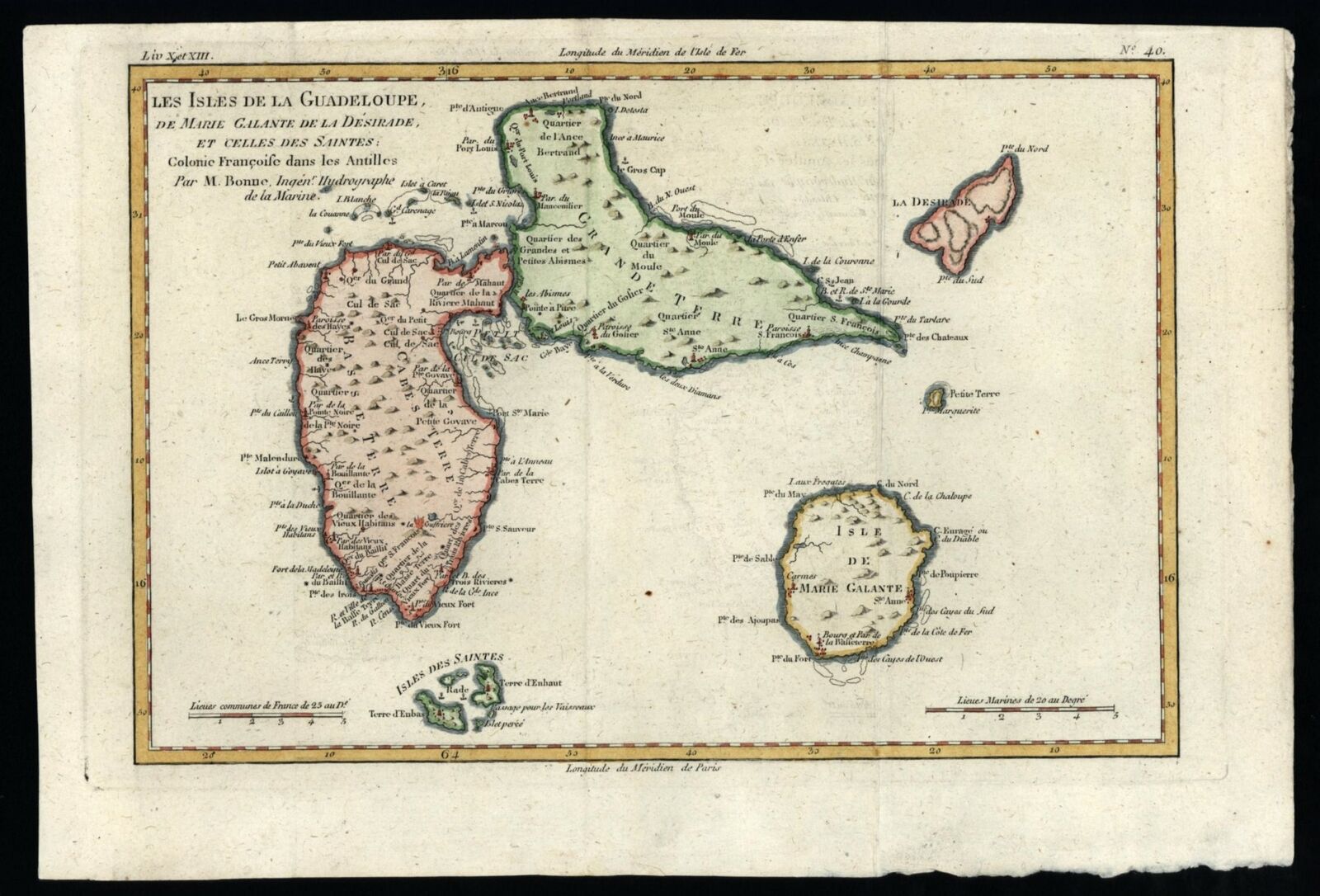

La Guadeloupe : l’archipel aux mille saveurs

La Guadeloupe présente une géographie plus complexe, composée de deux îles principales aux caractéristiques opposées. Basse-Terre, volcanique et montagneuse, offre des sols riches et une pluviométrie abondante. Grande-Terre, calcaire et plus sèche, produit des cannes aux profils différents.

Cette dualité géographique se retrouve dans les rhums : les distilleries de Basse-Terre (Bologne, Montebello) développent des rhums aux notes végétales prononcées, tandis que celles de Grande-Terre (Damoiseau) privilégient des profils plus secs et épicés. Marie-Galante, avec ses terres argilo-calcaires, apporte une troisième dimension avec des rhums d’une grande finesse.

L’influence des microclimats

Les variations climatiques entre les deux îles influencent directement les processus de fermentation et de vieillissement. La Martinique, légèrement plus sèche, favorise des vieillissements plus longs et réguliers. La Guadeloupe, plus humide, accélère la maturation mais peut créer des profils plus complexes grâce à ses variations hygrométriques importantes.

Les histoires contrastées des distilleries emblématiques

Les pionniers martiniquais : tradition et innovation

**Distillerie Depaz :** Fondée en 1651, elle incarne la résilience martiniquaise. Détruite par l’éruption de la Montagne Pelée en 1902, elle renaît grâce à Victor Depaz, seul survivant de sa famille. Cette renaissance symbolise l’esprit d’innovation martiniquais allié au respect des traditions.

**Habitation Clément :** Homère Clément révolutionne l’industrie en 1887 en appliquant ses connaissances médicales à la distillation. Son approche scientifique établit les standards de qualité qui font encore référence aujourd’hui.

**Distillerie Neisson :** Créée en 1931, elle représente la dernière distillerie familiale indépendante de Martinique, maintenant vivaces les méthodes artisanales traditionnelles.

Les dynasties guadeloupéennes : volume et caractère

**Distillerie Damoiseau :** Fondée en 1942 par Roger Damoiseau, elle devient rapidement la plus importante distillerie de Guadeloupe. Sa stratégie industrielle permet de démocratiser le rhum agricole sans compromettre la qualité.

**Distillerie Bologne :** Établie en 1887, elle se distingue par ses innovations en matière de vieillissement et ses cuvées premium. Sa philosophie marie tradition créole et techniques modernes.

**Distillerie Bielle :** Implantée à Marie-Galante depuis 1769, elle perpétue l’art de la distillation artisanale avec des méthodes préservées depuis plus de deux siècles.

Philosophies de développement divergentes

La Martinique privilégie une approche premium avec des productions limitées et un positionnement haut de gamme. La Guadeloupe développe une stratégie plus inclusive, combinant volumes importants et qualité accessible, sans négliger les cuvées d’exception.

Les techniques et traditions de production spécifiques

Les méthodes martiniquaises : précision et raffinement

Les distilleries martiniquaises se caractérisent par une approche très technique de la production. L’AOC Martinique, obtenue en 1996, impose des règles strictes : fermentation de 24 à 72 heures, distillation en colonne créole, degré de sortie entre 65° et 75°.

Les maîtres distillateurs martiniquais privilégient la régularité et la finesse. La fermentation est étroitement contrôlée, utilisant souvent des levures sélectionnées. Le vieillissement fait l’objet d’une attention particulière, avec des chais climatisés et un suivi rigoureux des évolutions organoleptiques.

Les traditions guadeloupéennes : authenticité et diversité

La Guadeloupe, qui a obtenu son AOC en 2013, maintient des pratiques plus diversifiées. Chaque distillerie développe ses propres spécificités : fermentation spontanée chez certains, utilisation de différents types de cannes, variations dans les temps de fermentation.

Cette liberté créative se traduit par une palette aromatique plus large et des innovations constantes. Les distillateurs guadeloupéens n’hésitent pas à expérimenter avec de nouveaux types de fûts, des finitions originales ou des assemblages audacieux.

Les différences de distillation

Bien que les deux îles utilisent des colonnes créoles, des nuances techniques apparaissent. La Martinique favorise des distillations plus poussées pour obtenir des rhums plus purs, tandis que la Guadeloupe privilégie parfois des distillations plus douces préservant davantage d’arômes primaires.

Les gammes de rhums et spécialités régionales

Les signatures martiniquaises

**Rhums blancs :** Les rhums blancs martiniquais se distinguent par leur finesse et leur élégance. Le Clément Blanc Première Canne ou le Neisson Blanc incarnent cette recherche de pureté aromatique.

**Rhums vieux :** La Martinique excelle dans les vieux rhums, avec des millésimes exceptionnels comme le Clément 1976 ou les cuvées Depaz XO. Le vieillissement tropical confère des notes complexes de fruits exotiques et d’épices.

**Punchs et arrangés :** Les punchs martiniquais respectent la tradition du « ti-punch » avec des recettes ancestrales préservées jalousement.

Les spécialités guadeloupéennes

**Rhums agricoles de caractère :** Les rhums guadeloupéens affichent souvent plus de puissance et de rusticité. Le Damoiseau VSOP ou le Montebello Vieux témoignent de cette personnalité affirmée.

**Rhums de Marie-Galante :** Les productions de cette île développent des profils uniques, comme les rhums Bielle aux notes salines caractéristiques.

**Innovations premium :** La Guadeloupe innove avec des finitions originales : Bologne finish whisky, Longueteau cuvées limitées, créant de nouveaux territoires gustatifs.

Les assemblages et cuvées spéciales

Chaque île développe sa propre approche des assemblages. La Martinique privilégie l’harmonie et l’équilibre, recherchant la perfection dans la subtilité. La Guadeloupe ose davantage les contrastes et les personnalités marquées, créant des rhums de caractère plus prononcé.

Les approches marketing et rayonnement international

La stratégie martiniquaise : excellence et prestige

La Martinique positionne ses rhums sur le segment premium international. Cette stratégie s’appuie sur l’héritage historique, la qualité constante et une communication sophistiquée. Les distilleries martiniquaises investissent massivement dans l’œnotourisme, transformant leurs installations en destinations culturelles de prestige.

L’export martiniquais cible les marchés développés (Europe, Amérique du Nord) avec des rhums positionnés comme des spiritueux de luxe comparables aux meilleurs cognacs ou whiskies.

L’approche guadeloupéenne : accessibilité et authenticité

La Guadeloupe développe une stratégie plus inclusive, proposant des rhums de qualité à différents niveaux de prix. Cette approche démocratique permet une diffusion plus large tout en maintenant des cuvées d’exception pour les connaisseurs.

Le marketing guadeloupéen met l’accent sur l’authenticité créole, les traditions familiales et la diversité des terroirs. Cette communication plus directe et chaleureuse séduit une clientèle recherchant l’authenticité caribéenne.

Complémentarité sur les marchés internationaux

Loin de se nuire, les deux îles se complètent sur les marchés internationaux. La Martinique ouvre la voie du premium, tandis que la Guadeloupe démocratise l’accès au rhum agricole français, créant ensemble une image forte du savoir-faire antillais.

Conclusion

La rivalité créative entre distilleries guadeloupéennes et martiniquaises enrichit l’univers du rhum agricole français. Ces deux approches complémentaires – raffinement martiniquais et authenticité guadeloupéenne – créent une diversité exceptionnelle qui fait la richesse de notre patrimoine rhumier.

Plutôt que de choisir un camp, l’amateur éclairé se réjouira de cette dualité créatrice. Chaque île apporte sa pierre à l’édifice du rhum agricole français, contribuant ensemble à maintenir notre excellence sur la scène mondiale. Cette émulation permanente garantit l’innovation et la préservation des traditions, assurant l’avenir de ces trésors des Antilles.